- Halbleiterindustrie

- Stahl- und Hüttenindustrie

- Mobile Arbeitsmaschinen

- Intralogistik-Automatisierung: Effizienz und Durchsatz verbessern

- Energiegewinnung

- Kunststoffindustrie

- Fluidtechnik

- Revolution in der Automatisierung der Batterieproduktion: Maximale Effizienz und Qualität sichern

- Reifenindustrie

- Automobilindustrie und -zulieferer

- Herausragende Sensoren und Netzwerktechnik für die Verpackungs-, Lebensmittel-, Getränke-, Pharma- und Kosmetikindustrie

- Verkehrstechnik

- Metallbearbeitung

- Antriebstechnik

- Life Science

- Weiße Ware

- Elektronikindustrie

Life Science

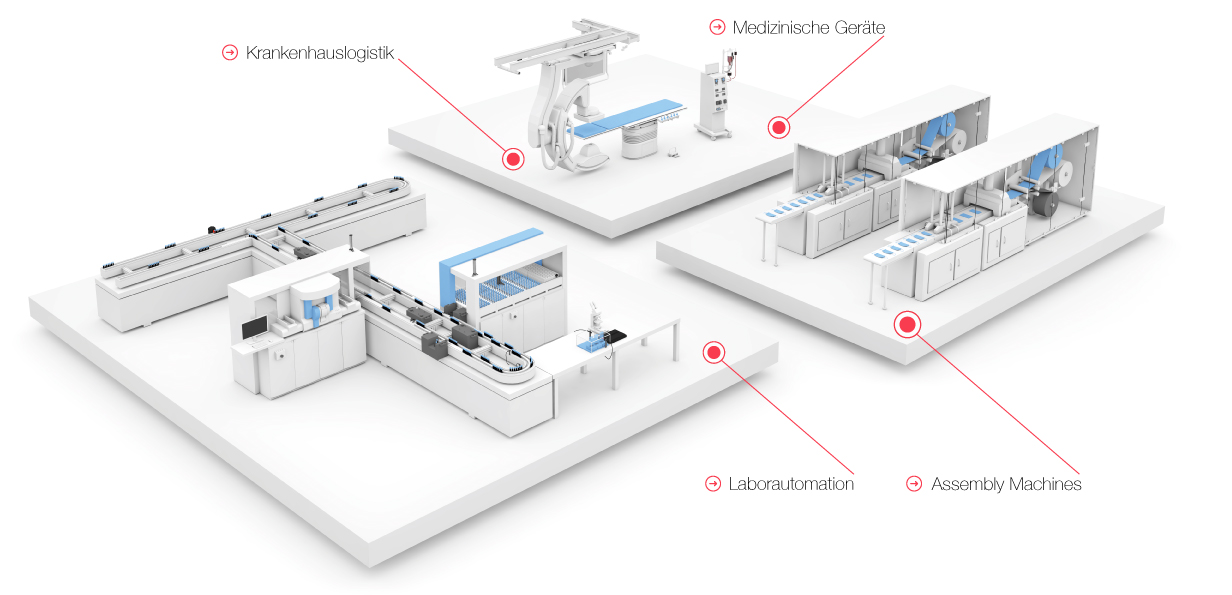

Präzisionssensorik für Medizin- und Laboranwendungen

Life-Science-Anwendungen erfordern eine hohe Zuverlässigkeit, kleine Gehäuse, minimale Messtoleranzen. Auch soll die Sensorik flexibel in die Anlage integriert werden können. Balluff bietet Ihnen ein Full-Range-Produktspektrum und auf individuelle Aufgaben abgestimmte Systemlösungen für die Laborautomation, die Medizintechnik und die Krankenhauslogistik.

Ob Gehäuseänderungen, modulare Systeme, integrierte Gehäuse oder Technologien in Spezialgehäusen – Balluff ist Ihr Partner für Ihre speziellen Anforderungen. Kontaktieren Sie uns und besprechen Sie Ihr Anliegen.

Die hier aufgeführten Produkte sind „Standardprodukte“ oder „modifizierte Standardprodukte“.

Bei Verwendung dieser Produkte als Komponenten in Labor- oder Medizingeräten ist die Einsetzbarkeit dieser Produkte durch den Labor-/Medizingerätehersteller in Eigenverantwortung zu überprüfen und zu qualifizieren.

Vor Konstruktion, Installation und Inbetriebnahme bitte die Datenblatt-/Betriebsanleitungshinweise des Produkts beachten.

Assembly Machines: Effizient, produktiv und mit hoher Qualität

Dem präzisen und fehlerfreien Zusammenbau von Medizintechnik-Komponenten dienen heute moderne, anwendungsoptimierte Montagemaschinen. Mit Balluff setzen Sie eine solch intelligente Fertigung, das Smart Manufacturing, erfolgreich um. Unsere Sensoren und Interfacekomponenten tragen entscheidend dazu bei, dass sich die Prozesssicherheit automatisierter Montageabläufe immer weiter optimieren lässt und die Assemblierung besser und schneller als von Menschenhand erfolgt.

Laborautomation: Am Dreh- und Angelpunkt Ihrer Prozesse

Ihr Ziel ist klar: automatisierte Labortechnik zum Transport und zur Bearbeitung von Proben unter sehr beengten Platzverhältnissen. Im perfekten Zusammenspiel zwischen optischer und sonstiger Sensorik, miniaturisierter Elektronik und feinmechanischen Komponenten. Auf diesem klassischen Anwendungsfeld der Mechatronik lässt sich der Fortschritt nicht aufhalten. Umso wichtiger, dass Sie bei Balluff optimale Lösungen für sämtliche Anwendungsfelder der Laborautomation erhalten. Ob Sie nun Objekte erkennen und rückverfolgen möchten oder den Fokus auf effizientes Liquid Handling legen, unsere Sensoren bringen Sie nach vorn – als wichtige Bausteine der automatisierten Zuführung und Entnahme von Proben sowie der Dosierung von Probenmaterial bzw. Analyse-Flüssigkeiten.

Medizinische Geräte: Innovativ im Interesse der Patienten

Medizinische Geräte sind teure Investitionsgüter, deren Zuverlässigkeit und Präzision auch nach jahrelangem Einsatz sichergestellt sein muss. Berührungslose und verschleißfreie Sensorkomponenten ermöglichen es technischen Einrichtungen, die hohen Anforderungen an Nutzungszeiten und Lebensdauer im Gesundheitswesen zu erfüllen. Eine weitere Stärke von Balluff zahlt sich ebenso aus: Dank miniaturisierter Bauweise lassen sich entscheidende Vorteile bei der Dimensionierung des Gesamtsystems erzielen.

Krankenhauslogistik: Einfach effizienter wirtschaften

Spätestens im Zuge der neuen EU-Verordnung über Medizinprodukte sollten Sie als Kranken- haus über die verstärkte Digitalisierung logistischer Prozesse nachdenken. Denn durch den Abschied von der manuellen Dokumentation lassen sich langfristig Kostensenkungspotenziale erschließen und der Einfluss der „Fehlerquelle Mensch“ verringern – vor allem bei standardisierten Prozessen. Mit optischen Barcode- oder Datamatrix-Scannern und RFID-Systemen stellen Sie nicht nur die Rückverfolgbarkeit bei Medizinprodukten sicher, sondern optimieren Abläufe und Instrumenteneinsatz in Richtung Hospital 4.0.

Medizinische Geräte optimal auslasten

Die Zentralsterilisation, die den kompletten Hygienekreislauf der Instrumente im Krankenhaus durchführt und dokumentiert, lässt sich mit automatisierten Identifikationslösungen effizienter gestalten. RFID macht nicht nur aufwändige und fehleranfällige manuelle Arbeitsabläufe überflüssig. Vielmehr ermöglicht unser System eine optimale Auslastung. Durch die kontinuierliche Dokumentation aller Abläufe in Echtzeit zwischen Zentralsterilisation, Lager und Operationssaal (OP) ist jeder Einsatz zuverlässig rückverfolgbar. Und anhand einer eindeutigen Kennung wissen Sie jederzeit, wo Ihr Inventar gerade Verwendung findet. Dazu werden unsere Datenträger hygienisch und sicher an Instrumenten, Wagen sowie Containerschalen angebracht. Doch damit nicht genug. Neben RFID-Lösungen erhalten Sie von Balluff auch optische Scanner, mit denen Sie Strich- und Datamatrixcodes erfassen können.

Die Besonderheiten

medizinische Geräte optimal ausgelastet

Instrumente sofort griffbereit

perfektionierter Hygienekreislauf erhöht Produktivität

effiziente Lagerhaltung spart Mehrfachvorhaltung von Instrumenten und damit Kosten

Downloads

-

Branchenbroschüre Life Science – Medizin- und Laboranwendungen

Produkte

Produkte